佐渡配流(さどはいる)

日蓮大聖人のご化導(けどう)における佐渡配流の意義は、末法の法華経の行者、すなわち久遠元初の御本仏の立場から真実の法門を説き明かし、御本尊を顕し始められたことにあります。

荒海を超え佐渡へ渡る大聖人

|

■佐渡へ

日蓮大聖人は、越智の本間邸に1カ月近く拘留され、文永8年(1271年)10月10日、佐渡配流のために越智を出発されました。そして、越後国寺泊(えちごのくにてらどまり「新潟県長岡市」)を経て、同月28日に佐渡国松葉ヶ崎(さどのくにまつがさき「新潟県佐渡市」)に着き、11月1日、配所である塚原の三味堂(さんまいどう)へ入られました。 |

|

塚原三味堂

|

■塚原三味堂(つかはらさんまいどう)

塚原三味堂は、佐渡の守護代(しゅごだい)である本間六郎左衛門重連(ほんまろくろうざえもんしげつら)の館の後方にあり、死人を葬(ほうむ)る所に立つ、仏も安置されていない荒れ果てた一間四面(いっけんしめん)のお堂でした。 |

|

諸宗の僧など数百人を

相手に問答をする大聖人 |

■塚原問答(つかはらもんどう)

文永9年(1272年)1月16日と17日の2日間、日蓮大聖人は守護代本間重連の立会いのもと、諸宗の僧など数百人を相手に問答され、完膚(かんぷ)なきまでに打ち破られました。 問答が終わり、立ち去ろうとする重連に対し、大聖人は、近いうちに鎌倉に戦が起こることを予言され、早く鎌倉へ上(のぼ)るように促されました。 一カ月後、大聖人の予言は「二月騒動(にがつそうどう)」という、北条一門の同士討ちとして現れました。この予言の的中により、重連は大聖人に畏敬(いけい)の念を懐(いだ)き、帰依しました。 |

|

本間重連の帰依

|

||

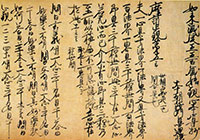

開目抄

|

■『開目抄』(かいもくしょう)と『観心本尊抄』(かんじんのほんぞんしょう)

日蓮大聖人は、佐渡配流中に50篇を超える御書を著(あらわ)されました。その中でも『開目抄』と『観心本尊抄』はご一代を代表する最重要書です。 『開目抄』は、文永9年(1272年)2月、塚原三味堂において著されました。 『観心本尊抄』は、翌文永10年(1273年)4月25日、一谷(いちのさわ)において著されました。 |

|

観心本尊抄

|

||

赦免の前兆である

白頭の烏の飛来 |

■赦免(しゃめん)

文永11年(1274年)2月、時機の熟したことを感じられた日蓮大聖人は、近くの山に登り、諸天に強く諌暁されました。大聖人の一念は法界を動かし、古来、流罪(るざい)赦免の前兆といわれる白頭(はくとう)の烏(からす)の出現を喚起しました。 |

|

国府尼御前御書

|

■佐渡の人々への思い

日蓮大聖人は、2年5ヵ月に及ぶ過酷な流罪生活を終えられ、鎌倉へと帰られることになりました。 |

インデックス

1. » ご誕生から宗旨建立

2. » 鎌倉弘教

3. » 法華経の身読

4. » 竜口法難

5. » 佐渡配流

6. » 身延入山と門下の育成

8. » 血脈相承とご入滅

10. » 第三祖日目上人と広布への願業

『日蓮大聖人のご生涯と正法伝持』より